工作室内,郭大玮正在用角刀将刻版上的笔画完整地刻出来。

精雕细刻。

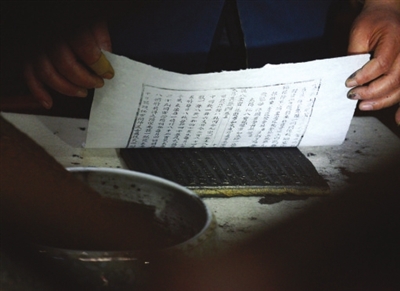

用刷子轻刷纸背后揭下。

初稿印刷完成后要仔细校对。

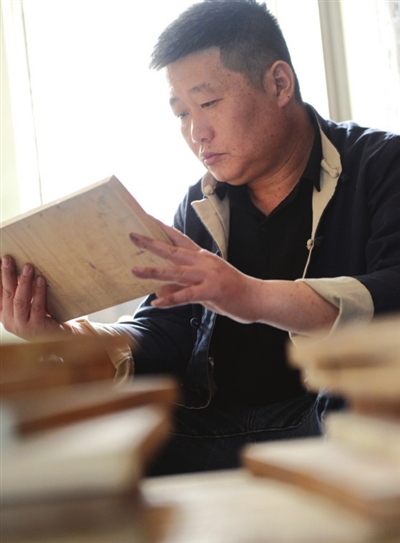

精选刻版材料。

用圆刷蘸墨均匀地涂在版面上。

喷水后慢慢把上版纸搓掉使反相的墨迹留在版上。

最后装订成册。

右手握刻刀,左手大拇指抵着刀刃边缘,刀尖在木板上自如游走……郭大玮全神贯注,不一会儿,一个“世”字的轮廓便在他的刻刀下凸起。“这叫‘发刀’,即沿着刻墨线外周2~3毫米处,在木板上刻凿出字体轮廓,然后逐一雕刻点、钩、撇、捺等笔画,细刻直至成字,这步称‘挑刀’,最后剔除板内余木。”郭大玮说,这门技艺,讲究慢工出细活,是实实在在的精雕细琢。

今年46岁的郭大玮是长子县人,是市级非物质文化遗产雕版印刷技艺传承人。“在古代,雕版印刷是一门产业,为了提高生产效率,多是分工作业,包括制版、雕版、印刷等多道工序。”郭大玮说。

郭大玮介绍,制版一般选栎木、椿木、樟木、梨木等,因为这类木材纹路是横向的或者错乱的,且木质致密、硬度高,雕刻的时候木屑会一片一片地出来,不会出现“雕一片出整块”的情况。制完版后,就是上稿和雕版。上稿即手艺人将文字写在极薄的纸上,写好的纸张反贴于板面,使文字或图像呈反向显现于板面上。雕版便是将板上有墨迹的部分保留,将空白部分用刻刀剔除,使有墨迹处形成约1毫米凸起的阳文反字。

印刷环节也考验着技巧,印刷师要用棕帚蘸墨汁擦涂版面,后将宣纸铺在版上用棕帚抹擦,其间,需要拿捏好力度。最后再经过分书、包角、打眼、订线等环节完成装帧工序。

现代以来,机器印刷取代了雕版印刷,这项技能变成了珍稀的艺术。“冲击不可避免,但是我不希望雕版印刷术在我们这一代手里凋零。”郭大玮说,最近他萌生了不少新想法,可以把刻板做成艺术品,比如私人订制,找优质木头雕刻客户喜欢的诗词文章等。另外,还可以拍摄相关短视频,让更多人对雕版印刷产生兴趣。(李阳鸿)

首页 > 长治 > 长治故事

首页 > 长治 > 长治故事