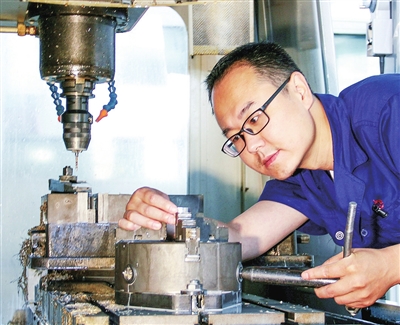

专注工作的杨兴隆

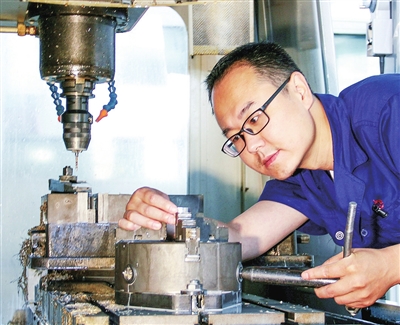

杨兴隆(右二)与同事们探讨问题

仲冬时节,雪花纷飞。已是晚上11点多,工房内一台数控机床的主轴仍在不停旋转,是谁还在工作?灯光下映出一张绷紧的脸和一双专注的眼睛,还有一双油渍斑斑的手在操作面板上快速地敲击……是杨兴隆,一定是又有什么难以攻克的任务交给他了。

1996年,毕业于山西机电职业技术学院数控专业的杨兴隆怀揣梦想来到淮海集团,站到了数控机床操作的岗位上,这一站就是27年。回望走过的路,杨兴隆感慨万千。刚入厂时,杨兴隆没有师傅,只能靠在书本上学到的知识,结合工作实践一点一点摸索。那段时间,杨兴隆可谓“喜怒无常”,有时蹦蹦跳跳语言活泼像个小孩子,有时驼背弯腰唉声叹气像个老头子。经过很长的一段瓶颈期,杨兴隆像变了个人,每天都有使不完的劲,每天都有新收获、新突破。

如今,在淮海集团,一谈到杨兴隆无人不竖起大拇指,“技术过硬,没有他做不出来的零件”。多年的实践积累,杨兴隆在数字化制造领域有着自己独特的建树,为科研试制研究出许多难能可贵的方法和技巧,先后获得国家级技能大师、全国技术能手、全国五一劳动奖章等殊荣,是享受国务院政府津贴的数控铣工、高级技师、正高工。

技能建功、转化成果增效益

淮海集团承制的产品有“三高”的特点,技术难度高、精度要求高、复杂程度高,很多时候要求从业者有“第一个吃螃蟹”的勇气。由此,不断试路探险、打破常规,为他人所不能为便是杨兴隆的工作日常。

有一次,企业一项重点科研项目因为设备能力不足卡了壳,若依靠设备厂家进行机床后置处理开发,需要近30万元的费用,工作周期长还需配合厂家的时间安排,这样一来便无法满足项目进度要求。生性好强的杨兴隆怎肯受制于人,他主动请缨解决难题,半年时间他扎在书海中,与资料数据为伴,与机床程序为伍,经历了一次次调试、一次次失败,最终用TCL语言编写了处理软件,完成了对机床的功能开发,保证了零件的完美加工。

作为技术工人,杨兴隆还能开发系列自动编程辅助软件,攻克了许多复杂数控设备无法自动编程的难题。他开发的“智能同步”和“手工同步”双通道同步软件,使双通道双主轴设备的加工效率提高了2至3倍;开发的变轴车削UG编程,解决了回转体衔接处容易留下接痕、几何精度不能满足要求的难题;利用操作法中的“找回法”找回一台“米克朗”五轴加工中心丢失的几何参数;还独立配置了复杂数控设备的仿真系统……这一项项技术革新的背后,是杨兴隆夜以继日的苦思冥想与孜孜不倦的艰难探索。

推陈出新、攻坚克难显业绩

随着产品向智能化、精细化的方向发展,产品零件的复杂程度也与日俱增,一张平面图往往包含多个视角的投影视图,纵横交错的相贯线、眼花缭乱的旋转对操作者的读图水平是个极大的挑战。在产品试制的关键时期,因为读图错误导致零件报废、试验延迟的事故时有发生。

面对科研人员的焦急、操作工的无能为力,杨兴隆再一次陷入了沉思,随即一个大胆且冒险的想法冒了出来,“让包括普通机床在内的所有操作工看到产品的三维图”,他甚至也被自己这一想法吓了一跳。

想要实现这个目标,必须要在普通机床上安装工业平板、保证每一台设备联通局域网,还要让三维模型轻量化、三维尺寸公差中线化、生产管理信息化覆盖普通机床……紧接着,一系列难题接踵而来,硬件从哪里来?软件怎么设计?电子图档如何周转?怎样争取上级的认可和支持?

带着这些问题,杨兴隆开启了“头脑风暴”,在庖丁解牛式的可行性分析后,他大胆向领导阐明了自己的观点。令杨兴隆兴奋不已的是,他的想法很快得到了上级强有力的支持……

不久后,一台台老旧设备换上了“新装”,三维识图工业平板加持后,生产效率成倍增长,产品质量节节攀升,老设备焕发出了勃勃生机。

精益求精、打破常规解难题

“产品内腔容积怎么测?用水称;如若零件放不平或者水流到外壁还能测准吗?测不准;那测不准怎么办?大概吧!”这是几十年来行业内测量产品容积的一贯措辞。

随着科学技术的发展和武器装备要求的提高,这样粗放式测量产品容积显然已经不能满足市场需求,必须探索一种能够精确测量容积的技术手段。

杨兴隆主动担起了这个沉重的担子,但要推翻一个行业多年的认知谈何容易?要打造一个新的理念到底该从哪里突破?整日里苦思冥想的他夜里经常失眠,短短两个月的时间,他两鬓的头发变白了,眼镜也遮不住浓重的黑眼圈,同事们看到他憔悴的样子都劝他放弃,何必为难自己啃这么难啃的硬骨头。但杨兴隆毫不动摇,他对自己说:“我是一名共产党员,就是要攻坚克难,我必须完成这个任务。”

经过近一年的推敲琢磨,杨兴隆在创新、失败、再创新的循环反复中,终于找到了解决问题的方法,利用空气介质压力、温度、流量和体积的关系制作非标设备成功取代“称水法”,以测量精度为加减1ml的成绩交上了一份满意的答卷。

为此,中华全国总工会授予杨兴隆创新项目资金20万元。沈阳理工大学、兄弟单位等同行业人员带队到淮海集团向杨兴隆学习其中的核心技术……

传承匠心、素质提升强实力

杨兴隆作为技能人才,不仅善于创新,还善于总结,形成了高层次的技术研究成果。杨兴隆有一本自撰的《多轴加工实战精粹》,图文并茂,条理清晰,内容详尽,这是他花费几年时间整理的数控加工的创新心得,是来源于生产实践的实战精粹和经验总结。大家对这本书有一句很经典的评价,“一书在手,数控不愁”。

杨兴隆不仅自己技术过硬,还帮助了不少同事成长成才。他定期为企业设计人员和工艺技术人员针对UG建模及PMI应用进行理论和实操培训。2022年,杨兴隆受邀通过技能强国网络平台“中工云课堂”直播网课《四轴转两轴数控加工》,向全国技能人员授课。据后台显示,该网课参与热度达4.5万,点赞3.2万,杨兴隆成为兵器集团登上技能强国平台讲授直播网课的首位工匠。

此外,杨兴隆还通过企业官方微信平台用视频授课的形式介绍3D打印常识,并进行模拟操作,为广大技能人员提供掌上学习视频资料。多次应邀为省总工会、兵器集团公司相关技能人才以及北重、哈一机、辽沈、光电等单位授课,现场解决关键技术难题,得到了大家的高度赞扬。(韦婧)

首页 > 长治 > 长治故事

首页 > 长治 > 长治故事