郭秋贵的革命烈士证明书

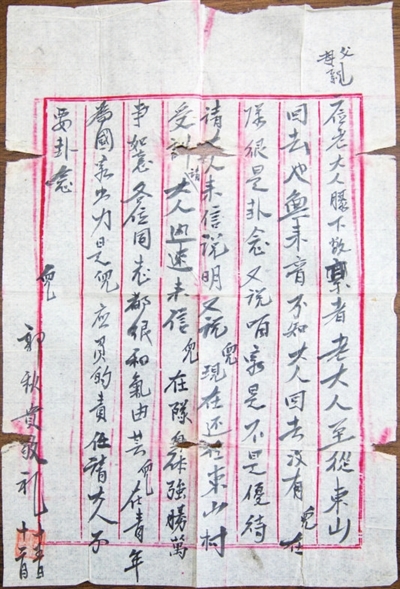

郭秋贵的家书

“烽火连三月,家书抵万金。”今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那段烽火连天的峥嵘岁月,无数革命先烈为了民族解放,毅然抛头颅、洒热血,将滚烫的青春与宝贵的生命永远定格在战场上。近日,家住襄垣县古韩镇石灰窑村的抗日烈士亲属郭玉中,郑重捧出一封历经80载岁月的家书,让这段尘封的历史走进公众视野。泛黄纸页间记载的过往,宛如一把时光密钥,悄然开启记忆闸门,将我们带回那个枪炮轰鸣、山河呜咽的年代。

一纸家书的岁月回响

“二位老大人自从东山回去也未来音,不知大人回去没有,儿在队里很是挂念……儿在青年,为国家出力是儿应负的责任,请大人不要挂念……”

泛黄的信笺在阳光下泛着细碎的光,墨迹因岁月侵蚀略显模糊,却字字如叩击心扉的鼓点。这封写于1944年12月的家书,是郭玉中在翻修自家老宅鸡舍时,从陈旧砖块下意外发现的。信的主人是山西抗日决死队战士、革命烈士郭秋贵,也是他从未见过面的“父亲”。

这封穿越81年的家书,藏着一段惊心动魄的往事。1944年,襄垣县尚属敌占区,日寇盘踞的县城硝烟未散。烽火连天中,一封家书既是家人望眼欲穿的慰藉,也可能成为招来杀身之祸的“罪证”。郭秋贵的家人收到信后,连夜将其藏进鸡舍夹层,这个最寻常的农家角落,悄悄成了守护革命火种的“秘密保险箱”。

“这封信在我们家保存了这么多年,我总觉得它不该只藏在家里,它应该被更多人知道,让大家都能感受到当年那些年轻人的家国情怀。”郭玉中轻抚信笺,指尖划过“为国家出力”几字时微微颤抖。这封家书不仅是郭秋贵留给家人的念想,更成了那个年代无数青年舍家卫国的缩影:他们把对亲人的牵挂深藏心底,把个人生死抛在脑后,用青春热血浇筑起民族脊梁。

一个青年的赤胆抉择

沿着弯弯曲曲的乡间小道,来到襄垣县古韩镇石灰窑村佛道街。群山环抱中,几孔陈旧的窑洞静静伫立,窑洞后坡的田地,正是郭秋贵当年离家的地方。

1943年,18岁的郭秋贵做出了改变一生的决定。彼时家乡已被日寇铁蹄践踏,亲眼目睹侵略者烧杀抢掠的他,心中燃起抗日怒火,一心想加入抗日队伍,却遭到母亲的极力反对。这位已饱尝丧子之痛的母亲,身边只剩郭秋贵这一个儿子,为留住他,悄悄为他定下一门亲事,想以童养媳拴住儿子的脚步。

但封建枷锁锁不住青年的报国志。一个寻常的午后,正在窑后种地的郭秋贵扔下锄头,向着抗日队伍所在的方向奔去。“扔下锄头就跑了。”乡亲们的朴素描述,藏着一个青年最决绝的勇气。

颇有意思的是,郭秋贵走后,曾与他有过婚约的姑娘郭爱花并未成为他家的童养媳,后来她嫁给了当地一名工人,生下了郭玉中。而当时郭秋贵家只剩老母亲与姐姐相依为命,便认了郭玉中做孙子,让他带着妹妹一同住进了郭家老宅,郭玉中由此成了郭秋贵名义上的“儿子”,这也让这个烈士家庭得以延续血脉。

在翻修后的鸡舍旁,郭玉中指着一块刻痕斑驳的石头说:“小时候,奶奶总在这里给我讲‘父亲’的故事,说他在队伍里学认字、练射击,说他每次战斗都冲在最前面。”而这位一生牵挂着烈士儿子的母亲,在郭玉中一家的悉心照料下,于1980年安详离世,享年82岁。

这些碎片化的记忆,让郭玉中慢慢了解到,郭秋贵加入山西抗日决死队后,在沁县、沁源、阳城一带开展游击战,多次参与伏击日寇的战斗,直到1945年牺牲。

郭玉中的家中还珍藏着国家发给郭秋贵的烈士证明书,上面写着:“郭秋贵同志在革命斗争中壮烈牺牲,经批准为革命烈士,特发此证,以资褒扬。”落款为“中华人民共和国民政部”。这张泛黄的证书,与那封家书一同,成为郭秋贵烈士英勇事迹的有力佐证。

“他走的时候说,等打跑了日本鬼子,就回来种好自家的地。”郭玉中说,这句未兑现的承诺,成了家人80多年的牵挂,也成了激励后辈的动力。

一脉精神的薪火不息

走进襄垣县革命烈士陵园,苍松翠柏环绕着高耸的纪念塔。塔壁上,郭秋贵的名字与千余名烈士并列,简介只有短短一行:“郭秋贵,二十岁,佛道街人……”

二十岁,正是生命如朝阳般蓬勃的年纪。这位连自己“儿子”的面都未曾见过的烈士,用滚烫的生命为“青春”二字刻下了沉甸甸的分量。

时光荏苒,在他牺牲80年后的今天,郭玉中始终以自己的方式延续着这份精神遗产。他扎根工作岗位五十余载,兢兢业业、恪尽职守,“优秀共产党员”“先进工作者”“先进模范”等荣誉,正是他践行初心的生动注脚。多年来,村里铺路架桥时,有他奔波协调的身影;邻里遇到难题时,有他主动伸出的援手。

“每次遇到难处,就想想那封家书。”郭玉中说,父亲那代人在战火中守护家国,我们更该守护好他们用生命换来的幸福。

郭玉中时常把家书拿给晚辈们看,一遍遍讲起郭秋贵扔下锄头奔赴战场的往事,讲述那个年代青年在烽火中的抉择与担当。他抬眼望向晚辈,目光里有期许,也有沉甸甸的嘱托:“你们现在能坐在教室里念书,在书桌上写字,都是老一辈革命者用鲜血和生命换来的,今后一定要好好学习,才是对他最好的纪念。”

夕阳下,纪念塔的影子被拉得很长,仿佛在与远方的窑洞遥遥相望。那封藏在鸡舍里的家书,早已超越了私人收藏的范畴,它是先辈留给后人的精神火炬,照亮着一代又一代人前行的道路。(文/邓蓉 图/米鑫 张家恺)

首页 > 长治 > 长治故事

首页 > 长治 > 长治故事